A poco più di due decadi dalla scomparsa del geniale inventore messinese che ha dato la parola al cinema muto vogliamo ricordare come, per sfortune economiche e cecità del sistema industriale italiano, si è visto “scippato” dagli americani la sua rivoluzionaria creatura.

di Giuseppe Colangelo

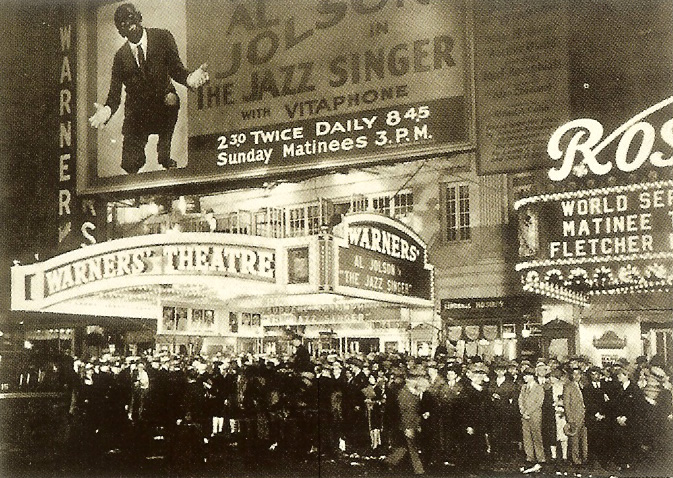

Il 6 ottobre del 1927 segna la data di nascita del primo film parlato della storia del cinema. Quella sera al Warners’ Theatre di New York si proietta in anteprima mondiale Il cantante di jazz diretto da Alan Crosland,

WARNER THEATRE NEW YORK – la sera della prima di THE JAZZ SINGER

un lungometraggio che al di là della sua semplicità rappresenta una pietra miliare nello sviluppo dell’industria cinematografia. Il tutto è reso possibile grazie alla messa a punto del sistema Vitaphone, nato dalla collaborazione tra Western Electric e Warner Bros, un marchingegno in grado di sincronizzare allo scorrimento della pellicola un disco contenente musiche e parole. Il primo attore e cantante a far sentire la sua voce sul grande schermo è Al Jolson, un artista di origini ebreo-lituane per l’occasione truccato da afroamericano che a un tratto rivolgendosi al pubblico esclama:«…Non avete ancora sentito niente!» Ma fra i tanti ospiti illustri presenti alla cerimonia manca il più importante. Si tratta dell’italiano Giovanni Rappazzo (Messina, 15 ottobre 1893 – 3 aprile 1995), l’inventore del cinema sonoro il cui brevetto, non rinnovato per problemi economici, viene ripreso e sfruttato dagli americani. Sembrerebbe l’inizio di una spy story invece è il dramma vero di un uomo geniale al quale l’Italia non ha saputo, o voluto credere.

Giovanni Rappazzo

Tutto ha inizio parecchi anni addietro e precisamente nel 1903, quando un giovane e discolo messinese è mandato dai genitore a vivere a Genova con il fratello maggiore. Nella città della Lanterna scopre il cinema ed è subito amore, come egli stesso racconta alla soglia dei cent’anni in un’intervista rilasciata a Giovanna Giordano:«…il primo film che ho visto è stato uno della serie Cretinetti, interpretato da André Deed, ma nei cinematografi di Genova mi veniva il mal di testa: non tolleravo quel movimento senza una voce. C’era soltanto un pianoforte che suonava. E pensavo: come mai questi attori così importanti sono sempre muti? Non facevo che pensare a questo. Avevo dieci anni: così cominciai il mio studio da solo, nella mia testa. Dopo il terremoto di Messina del 1908 torno con mio fratello in città dove lui apre una bottega di pentole e casseruole e un cinema, il Cinema concerto Eden, in cui ho il compito di proiettare i film.» Quale migliore occasione poteva offrirgli il destino? «… Durante una proiezione i malumori del pubblico richiamano la mia attenzione» continua Rappazzo, «sullo schermo stavano scorrendo delle immagini al contrario. Allora fermo tutto e strappo il pezzo di pellicola incriminata e, mentre la tengo in mano, mi domando: ma questo rumore non potrebbe uscire dalla pellicola?

Il giovane inventore Giovanni Rappazzo

La mia risposta è sì. Nella mia testa compare lo schema: dove c’è la pellicola muta, sotto c’è il registratore. Dalla cabina partono due collegamenti, uno della figura e uno del suono. Quello della figura va allo schermo, quello del suono, per mezzo di un circuito elettrico, va all’altoparlante. Proiettando la figura si sente il suono. Avevo scoperto il fenomeno del sincronismo cinematografico. In una baracchina, con apparecchi rudimentali, realizzo i miei primi spezzoni di pellicola sonora: la nave traghetto che navigava nello stretto, lo sbuffo del treno, l’automobile in moto con gli scoppi. Questi furono i primi passi. Lavoravo giorno e notte con questi rottami di pellicola. Dovevo continuare a tutti i costi. La prima proiezione del mio film sonoro è del 1913. Tutti i messinesi rimasero esterrefatti. Mi presento allora alle ditte col mio progetto. Ma quelle se la ridevano. “Che cosa vai cianciando? Il cinema è muto e deve rimanere muto”.»

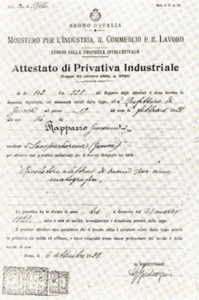

Inizia così un duro periodo di ricerca e sperimentazione reso ancor più complicato dai devastanti anni della Grande Guerra. Però nemmeno le bombe riescono ad allontanarlo dal perseguire il suo sogno. E il 17 febbraio 1921 finalmente riesce a presentare alla R. Prefettura di Genova il

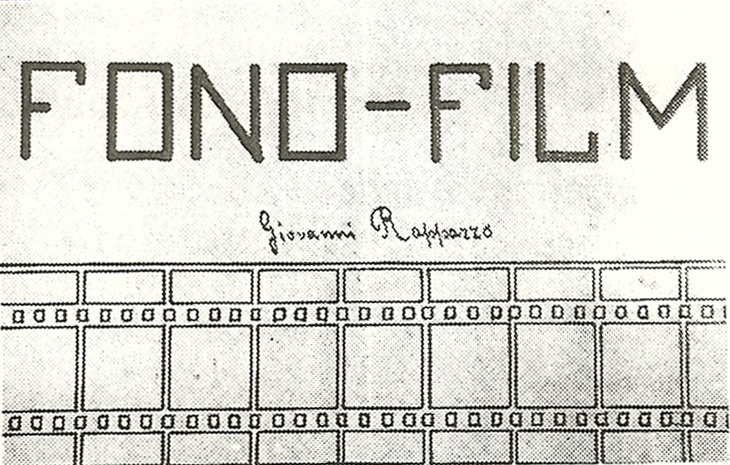

Il brevetto di Giovanni Rappazzo

primo di una serie di brevetti, registrato con il n° 195883 e completivo 199022 denominato Fonofilm, ovvero Pellicola cinematografica portante la voce fotografata.

La pellicola è da 35 mm e contiene due tracce sonore (un sistema ben più evoluto del disco in sincrono impiegato anni dopo per Il cantante di jazz), che i tecnici successivamente avrebbero definito a densità variabile, modulate dalla corrente di due circuiti microfonici separati: si è a un passo dalla stereofonia. Ma non è tutto. Il brevetto specifica anche come la pellicola deve essere impressionata e proiettata a una velocità superiore ai consueti 16 fotogrammi al secondo per poter ottenere una perfetta riproduzione del sonoro. Per realizzare tutto ciò e portarlo su scala industriale però c’è bisogno di molto denaro. Fondi che l’inventore cerca intessendo una fitta corrispondenza con costruttori italiani e stranieri, tra i quali la S. Giorgio di Sestri Ponente e la Marconi di Mantova. Purtroppo con esiti negativi. A nessuno interessa il film sonoro e, complici le sue scarse risorse economiche, Rappazzo si ritrova al punto di non riuscire nemmeno a rinnovare i brevetti, abbandonando così il sogno di creare in Italia un’industria di settore dalle prospettive inestimabili. Occasione invece colta al volo dagli americani che, sfruttando la sua opera ormai non più brevettata, sviluppano un settore dell’industria cinematografica destinato a dominare il mercato mondiale.

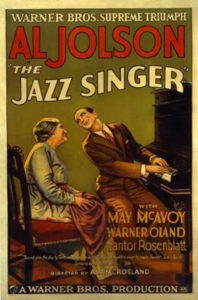

Locandina di Il cantante di jazz

«Depositati i brevetti mi sentivo al sicuro» conclude Rappazzo, «mi potranno rubare economicamente, pensavo, ma i brevetti sono i miei, io sono stato il primo a costruire il primo apparecchio che ha realizzato la Western Electric. Ma il mio governo tace. C’è forse un governo in questa Italia? Gli americani hanno derubato anche il povero Meucci. La mia è una storia come quella di Meucci.»

Un’altra delle vicende che fanno riflettere su come il nostro Paese si sia lasciato depredare con stolta indifferenza di tante fortune, conservando solo il rimpianto delle occasioni perdute e la rabbia per un mondo che non ha più l’onestà di ricordare. Appunto crediamo che, al di là di come gli americani abbiano potenziato e reso lucrosa l’invenzione di Giovanni Rappazzo, nella fiumara di pubblicazioni dedicata alla storia della settima arte questa vicenda non possa più essere ignorata. Cominciare a citare le generalità e sottolineare i meriti di questo grande pioniere non sarebbe altro che un doveroso piccolo atto di giustizia.